Определение тактики лечения рака молочной железы и очагового новообразования легкого на примере клинического случая.

Рак молочной железы (РМЖ) длительное время занимает лидирующую позицию в структуре онкологических заболеваний среди женского населения в мире. По данным статистики, метастазирование РМЖ в легочную ткань составляет 21-32% всех случаев отдалённого метастазирования. Метастазы в лёгкие, как правило, возникают в течение 5 лет после первоначального диагноза РМЖ, чаще поражая периферические отделы лёгкого, что объясняет сложность их дифференциальной диагностики. Кроме того, они оказывают значительное влияние на заболеваемость и смертность пациентов, в связи с чем каждый случай сочетанной патологии в виде РМЖ и солидного новообразования лёгкого представляет интерес с точки зрения клинико-патологических особенностей, равно как и диагностического подхода с последующим выбором тактики хирургического лечения.

Терминология и статистика

Термин «Распространённый рак молочной железы» включает в себя как местнораспространенный, так и метастатический РМЖ (мРМЖ), который, несмотря на эффективность современных методов лечения, по-прежнему остается инкурабельным заболеванием с медианой общей выживаемости 2-3 года, а 5-летняя выживаемость составляет лишь 25%.

мРМЖ – это гетерогенная группа заболеваний с различными клиническими проявлениями. Встречается как солитарное (одиночное или олигометастатическое), так и множественное, или диффузное, поражение того или иного органа.

У 3 % женщин с верифицированным диагнозом РМЖ рентгенологически обнаруживают солитарную тень в лёгком. Как правило, подобные образования расцениваются как метастатические очаги, реже обнаруживают метахронный первичный рак, доброкачественную опухоль или другие неопухолевые заболевания легкого (гемангиома, туберкулома).

По данным статистики, метастазирование РМЖ в легочную ткань уступает по распространённости лишь вторичному поражению костной системы. Метастазы в лёгкие физиологически нарушают нормальную функцию лёгких, — развивается симптомокомплекс в виде кашля, затрудненного дыхания, кровохарканья, что в 60-70% случаев приводит к летальному исходу. Наиболее часто поражение затрагивает периферические отделы лёгкого, что объясняет сложность диагностики данных новообразований.

С развитием современных методов визуализации, таких как мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), стало возможным выявление наиболее ранних и мелких новообразований в лёгких у пациентов с диагнозом РМЖ. Диагностика гистологических типов узловых образований в лёгких имеет решающее значение для выбора тактики лечения.

Зачастую, визуализирующие исследования могут быть только ориентировочными, но не диагностическими. Для диагностики узловых образований в лёгких доступна тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) под контролем компьютерной томографии или трансбронхиальная игольчатая аспирационная биопсия.

Однако, когда легочный узел небольшой или его расположение неблагоприятно для проведения диагностической пробы, биопсия может быть безрезультатной или технически невыполнимой. В таком случае, хирургическое вмешательство, а именно видеоасисстированная торакальная хирургия, является методом подтверждения патоморфологического диагноза легочных узлов у пациентов с диагнозом РМЖ. Данный метод позволяет ориентировать врачей в выборе тактики лечения, и, в ряде случаев, избежать излишней токсичной неоадъювантной терапии.

Ключевым моментом в лечении пациентов с верифицированным диагнозом РМЖ и новообразованием в лёгком является мультидисциплинарный подход, с привлечением специалистов различных направлений: хирургов-онкологов, специалистов лучевой диагностики, врачей- радиологов, химиотерапевтов, патоморфологов. Необходимо проводить тщательное обследование пациентов до начала системного лечения, включая полный физикальный осмотр, оценку лабораторных показателей, исследование органов грудной клетки, с использованием вышеупомянутых методов визуализации, с решением вопроса о возможности выполнения биопсии очага.

В случае патоморфологического подтверждения метастатической природы новообразования, пациенту выставляется диагноз мРМЖ и назначается системная эндокрино- или химиотерапия, как правило, несущая паллиативный характер.

Однако, существует значимая группа пациентов с олигометастатическим поражением — с одиночным метастазом в органе, составляющая от 1 до 3% случаев,. При этом малый объём опухолевой ткани потенциально поддаётся локальному лечению, направленному на достижение длительной ремиссии, сроком вплоть до 20 лет.

Впервые теорию «олигометастатической болезни» предложили в 1995г. S. Hellman и R.R. Weichselbaum, применимо к раку предстательной и молочной железы. Теория обозначала промежуточное состояние между локализованными опухолями и метастатической болезнью, демонстрируя, что больные с единичными метастазами в некоторых случаях, могут жить годами, а удаление метастазов несет потенциальную выгоду.

Таким образом, лечение, направленное на единичные метастазы, в частности их хирургическое удаление, позволяет элиминировать опухолевые клоны, а также, в ряде случаев, отложить токсичную химио- или гормонотерапию, улучшить как непосредственные, так и отдаленные результаты лечения. При этом, удаление первичной опухоли у пациентов с диагнозом мРМЖ достоверно не связано с увеличением выживаемости, однако может быть применимо для улучшения качества жизни, а также с целью предупреждения изъязвления, удаления источника инфекции и кровотечения. Кроме того, согласно существующим гипотезам, удаление первичной опухоли имеет преимущества с точки зрения иммунной системы, поскольку устраняет опухолевые стволовые клетки, отвечающие за прогрессирование, метастазирование и рецидивирование опухоли.

По мнению Tanaka F и соавт., для диагностики легочных узлов первоначально должна быть выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия, и лишь в случае неудачи – хирургическая биопсия. Однако в нашем случае продемонстрировано, как видеоассистированное торакальное хирургическое вмешательство явилось эффективным, оптимальным методом диагностики и лечения, позволившим верифицировать очаговое новообразование в лёгком, выявленное у пациентки с установленным диагнозом РМЖ.

Клиническое наблюдение

Представляем собственный клинический опыт хирургического лечения рака молочной железы и очагового новообразования лёгкого.

Пациентка Л., 68 лет, поступила в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского с диагнозом: первично-множественный метахронный рак: 1. Рак правой молочной железы T1N0M0, IA стадия, Люминальный А, состояние после комбинированного лечения от 2016г. 2. Рак левой молочной железы T1сN0M0, IA cтадия, Люминальный А. Периферическое очаговое новообразование S10 левого легкого.

Пациентке выполнено симультанное оперативное вмешательство, в объёме: видеоассистированной резекции нижней доли левого лёгкого, со срочным гистологическим исследованием удалённого материала, радикальной мастэктомии в модификации по Madden слева.

Перед нами были поставлены следующие цель и задачи исследования:

продемонстрировать эффективность мультидисциплинарного подхода в диагностике и в выборе тактики лечения пациенток с диагнозом рака молочной железы и солидным новообразованием лёгкого. Датьобъективную оценку хирургического лечения пациенток с очаговым новообразованием лёгкого при раке молочной железы. Продемонстрировать роль хирургического вмешательства, как метода диагностики и верификации диагноза, в случае солидного новообразования лёгкого у пациентки с диагнозом рак молочной железы.

Пациентка поступила в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского 30.01.2023г. с жалобами на новообразование в левой молочной железе.

Анамнез. Пациентка динамически наблюдалась у онколога по поводу рака правой молочной железы (РПМЖ). В декабре 2022г. самостоятельно пальпаторно обнаружила новообразование в левой молочной железе (ЛМЖ), обратилась за консультацией к онкологу. Обследована.

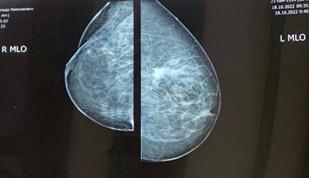

Выполнено маммографическое исследование (ММГ) (09.12.2022г.), по результатам которого в ЛМЖ на границе наружных квадрантов (НК) выявлено новообразование с нечеткими границами, лучистым контуром, размерами 15,4х19,8 мм. Проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез и регионарных лимфатических узлов (ЛУ) (13.12.2022 г.). Заключение: в ЛМЖ на границе НК — гипоэхогенное образование, с неровными, нечеткими контурами, размерами 20х15х12 мм. BIRADS 6. Справа – послеоперационный рубец без особенностей. Регионарные ЛУ слева не увеличены. Выполнена Сore-биопсия новообразования ЛМЖ по УЗ-контролем.

Гистологическое и иммугногистохимическое (ИГХ) заключение №6787 от 19.12.2023г.: опухоль в биоптатах ткани молочной железы соответствует инвазивной дольковой карциноме второй степени злокачественности. Люминальный тип А.

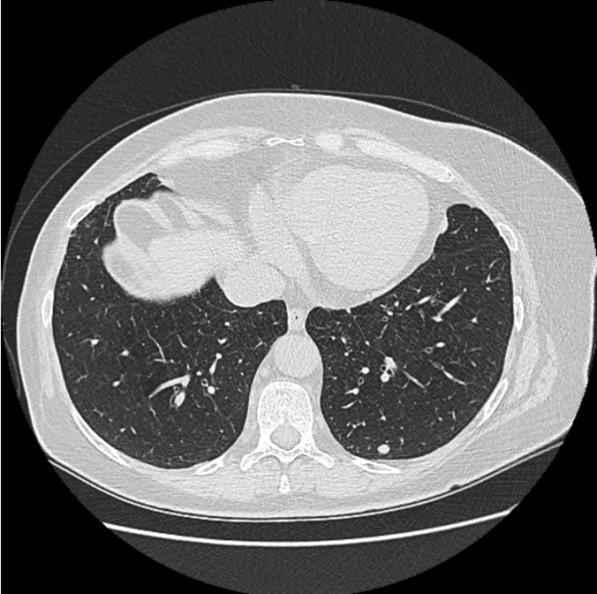

При МСКТ органов грудной клетки (ОГК) и органов брюшной полости (ОБП) (21.12.2022 г.): определяется образование в ЛМЖ, размером до 14 мм. В субплевральных отделах S10 нижней доли левого легкого единичный солидный очаг с четкими контурами, размером до 7 мм. С целью исключения вторичного генеза образования в субплевральном отделе S10 нижней доли левого лёгкого, пациентке рекомендовано выполнить ПЭТ-КТ, так как верификация образования в лёгком невозможна.

При ПЭТ КТ (20.01.2023г.): в верхне-наружном квадранте (ВНК) ЛМЖ определяется образование неправильной формы, размером 14×14 мм, накапливающее контраст, с повышенным метаболизмом. Единичный солидный очаг в S10 левого легкого, размером 9 мм, без повышенного метаболизма.

Пациентка консультирована хирургом-онкологом, торакальным хирургом в НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского. Проведен консилиум специалистов лучевой диагностики, онкологический консилиум, по результатам которого новообразование левого лёгкого расценено как доброкачественное, рекомендована резекция S10 левого лёгкого со срочным гистологическим исследованием операционного материала, радикальная мастэктомия слева.

Предоперационно пациентка обследована. Лабораторные показатели (30.01.2023г.) в пределах референсных значений.

Выполнено симультантное оперативное вмешательство (31.01.2023г.): 1) Видеоассистированная резекция нижней доли левого лёгкого. Результат срочного гистологического исследования: аденофибрма легкого (PAF), диф. диагностика с солитарной фиброзной опухолью (SFT).

2) Радикальная мастэктомия слева в модификации по Madden с перевязкой лимфатических сосудов подмышечно-подключичной области.

Пациентка находилась на лечении 11 дней. Послеоперационный период протекал благоприятно, без особенностей.

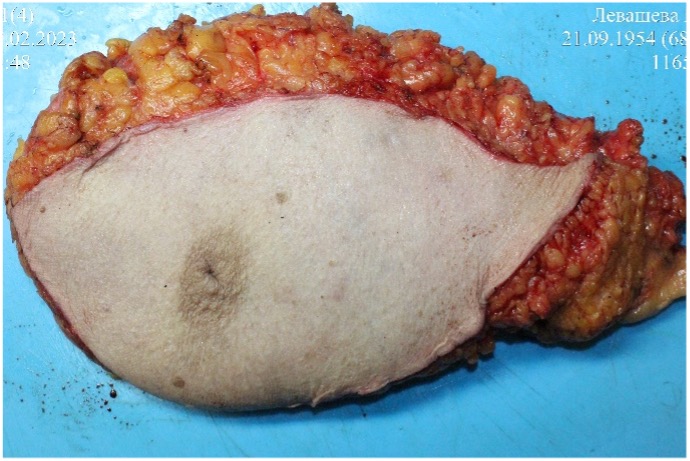

Гистологическое заключение: 1) Инфильтративный дольковый рак ЛМЖ II степени злокачественности, типичного тубулярного и солидного строения, размерами 2,2х1,6х1,7 см, без вовлечения соска и кожи железы. Люминальный подтип А

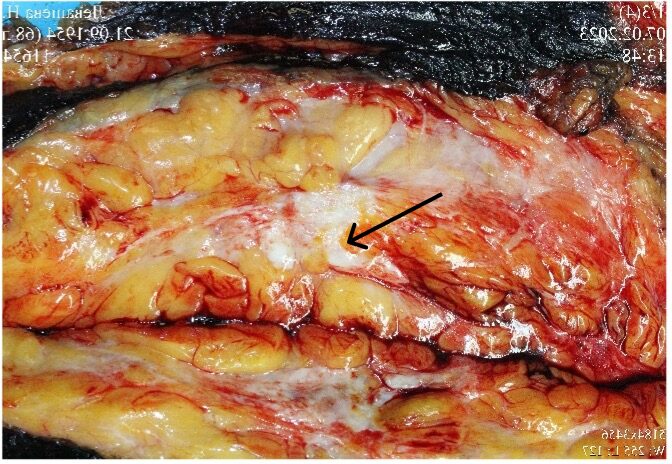

Рис. Макропрепарат: а – общий вид удаленной молочной железы, общий вид; б – на разрезе, стрелкой обозначен инфильтративный дольковый рак верхне-наружного квадранта левой молочной железы, размером 2,2х1,6х1,7 см

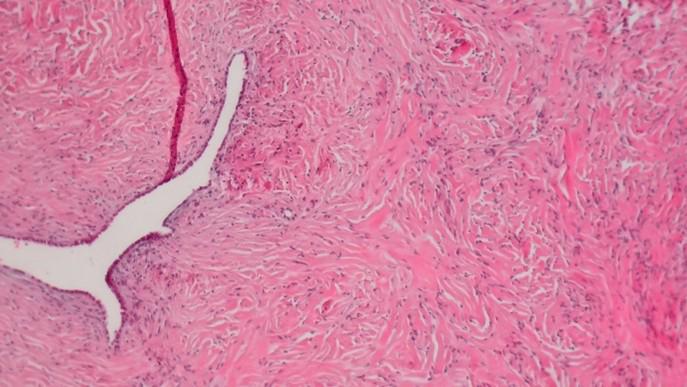

2) Узловое образование нижней доли левого легкого без признаков злокачественности, наиболее соответствует аденофиброме лёгкого (PAF). Для уточнения диагноза выполнено ИГХ исследование, учитывая результаты которого, а также гистологическую структуру, образование нижней доли левого лёгкого, размерами 0,8х0,7х0,7 см, более соответствует солитарной фиброзной опухоли (SFT).

Учитывая результаты планового гистологического исследования, пациентке назначена гормональная терапия ингибиторами ароматазы.

В представленном клиническом наблюдении пациентка имела длительный онкологический анамнез с 2016 года. Было проведено комплексное лечение по поводу рака правой молочной железы, а именно хирургическое лечение, в объёме радикальной мастэткомии справа (ПХТ, ГТ). Спустя 6 лет безрецидивного течения, пациентка самостоятельно обнаружила новообразование в интактной железе. В ходе обследования, подтвердившего злокачественный характер процесса в левой молоччной железе, был также обнаружен очаг в левом лёгком, подозрительный на неопластический процесс.

Пациентка осмотрена торакальным хирургом, выполнение биопсии узлового образования в лёгком невозможно, ввиду расположения, малого размера.

Обсуждение

В случае с SFT повышается риск постановки ошибочного диагноза PAF из-за их морфологического сходства.

В ранних исследования отмечалось, что PAF и SFT, в свою очередь, дифференцируют с метастатическим поражением легочной ткани при РМЖ. Их различие клинически важно, поскольку SFT потенциально могут иметь агрессивное клиническое течение, в то время как сообщений о злокачественном поведении PAF не отмечалось.

В представленном нами клиническом наблюдении, образование в S10 левого лёгкого было морфологически расценено как SFT в ходе двухэтапного исследования операционного материала с ИГХ исследованием.

SFT– это редко встречающаяся мягкотканная опухоль, впервые описанная в конце ХIХ в. E.Wagner в плевре. Существование первичных опухолей плевры длительное время оспаривалось, данные опухоли рассматривались в качестве метастазов различных злокачественных опухолей с неизвестной локализацией первичного узла. Истинную частоту SFT установить затруднительно, т. к. обычно они описывается в виде отдельных казуистических наблюдений.

Впоследствии были описаны SFT почти в каждом экстраплевральном анатомическом участке, а также в настоящее время известно, что локализация SFT не ограничивается плеврой, легкими, средостением и брюшиной, где она встречается наиболее часто.

Этиология SFT остается неизвестной, и не было продемонстрировано никакой связи с факторами окружающей среды, такими как потребление табака или воздействие асбеста.

Большинство опухолей медленно растут и случайно диагностируются как безболезненные образования. Однако, большие опухоли могут вызывать местные симптомы, такие как боль, сдавливание дыхательных путей. Патологически SFT могут быть как доброкачественными, так и злокачественными опухолями (соотношение 7: 1). Доброкачественные или злокачественные гистологические признаки, однако, не всегда предсказывают клиническое поведение опухоли.

Первоначальное лечение SFT в основном заключается в хирургической резекции. Роль адъювантного лечения или лечения неоперабельного, рецидивирующего заболевания остается неясной и противоречивой.

Именно поэтому данное клиническое наблюдение, а также каждый случай сочетанной патологии, представляет интерес с точки зрения клинико-патологических особенностей, а также выбора тактики хирургического лечения.

Заключение.

Новообразования лёгких у пациентов с установленным диагнозом РМЖ, не всегда могут быть легочными метастазами, и решение о лечении следует принимать только после подтверждения патологического диагноза. Когда нехирургическая диагностика, такая как трансбронхиальная биопсия, не позволяет подтвердить диагноз, хирургическое вмешательство, а именно видеоассистированная резекция легочного узла, со срочным гистологическим исследованием, является доступным методом исключения отдалённого метастазирования, с возможностью последующего хирургического лечения первичного очага. Мультидисциплинарный подход в диагностике, а также в выборе тактики лечения пациентов с сочетанной патологией, позволяет избежать агрессивной терапии, что, в свою очередь, значительно влияет на качество жизни и дальнейшее ведение пациентов с диагнозом РМЖ.