Первично-множественный рак толстой кишки.

Проблемы в диагностике и лечении КРР, которые обусловлены его множественностью, хочется разобрать на клинических примерах, которые встречались в нашей практике.

Рак толстой кишки (колоректальный рак,-КРР) – злокачественное новообразование, исходящее из слизистой оболочки ободочной или прямой кишки. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), колоректальный рак занимает третье место по частоте встречаемости среди мужчин и второе — среди женщин.

Первично-множественный рак толстой кишки

Стоит сказать, что врач-клиницист в настоящее время вооружен достаточно качественными отечественными и зарубежными клиническими рекомендациями, в которых четко описан алгоритм диагностического поиска колоректального рака. Главное – вовремя проявить онкологическую настороженность и назначить видеоколоноскопию при малейшем подозрении. Выбор лечебной тактики и вовсе ложится на плечи целого онкологического консилиума, состоящего из квалифицированных хирургов, лучевых терапевтов и химиотерапевтов. Решение, выносимое такой командой врачей, должно быть максимально взвешенным, учитывать индивидуальные особенности каждого отдельного пациента. При такой поддержке коллег, накопленном мировом опыте и нормативно-правовой базе у врача-клинициста практически не остается возможности для диагностической или тактической ошибки. Однако, не все так радужно, как кажется. К нам в клинику обращаются пациенты со всех регионов нашей страны, зачастую, с очень спорными тактическими решениям. Одной из проблем, которая может повлечь за собой ошибки, является первично-множественный рак толстой кишки (ПМРТК).

Под ПМРТК понимается развитие у одного пациента двух или более эпителиальных злокачественных новообразований толстой кишки. ПМРТК может быть синхронным, когда множественные опухоли верифицируются одновременно или в срок менее 6 мес., или метахронным. В последнем случае временной интервал между верификацией злокачественных новообразований превышает 6 мес. ПМРТК может быть спорадическим, то есть не связанным с какими-либо подтвержденными наследственными синдромами, или наследственным, наиболее частыми формами которого является синдром Линча — Синдром Линча — это заболевание, при котором нарушается система исправления ошибок ДНК, из-за чего клетки могут становиться злокачественными. Подобные ошибки повышают риск развития рака толстой и тонкой кишки, желудка, эндометрия (тела матки), мочевого пузыря и предстательной железы.

До появления злокачественных опухолей толстого кишечника симптоматика отсутствует. Для диагностики до появления злокачественной опухоли синдром Линча можно диагностировать на основе семейной истории и данных генетического обследования. Для обнаружения характерных генетических мутаций применяют иммуноферментные исследования и тест на микросателлитную нестабильность.) и семейный аденоматозный полипоз (САП). Мы остановимся только на спорадическом ПМРТК, так как уже в рамках этой темы много интересных моментов для обсуждения, а для освещения наследственных форм КРР необходима отдельная лекция.

Проблемы в диагностике и лечении КРР, которые обусловлены его множественностью, хочется разобрать на клинических примерах, которые встречались в нашей практике.

Клинический случай №1. Не выполнена тотальная видеоколоноскопия перед началом лечения.

Пациент А. 58 лет обратился к колопроктологу с жалобами на примесь темно-вишневой крови к калу, запоры. Направлен на видеоколоноскопию. При эндоскопическом исследовании на 22 см от ануса в дистальной трети сигмовидной кишки определяется циркулярная опухоль, непроходимая для колоноскопа. Таким образом не выполнена тотальная видеоколоноскопия перед началом лечения. Взята биопсия. Гистологическое заключение – умеренно дифференцированная аденокарцинома. По данным компьютерной томографии органов брюшной полости и грудной клетки (КТ ОБП и ГК) с внутривенным контрастированием: опухоль дистальной трети сигмовидной кишки с прорастанием в параколическую клетчатку. Подозрительных лимфатических узлов, отдаленных метастазов не обнаружено. Таким образом, стадия процесса определена как cT3N0M0 II ст.(«с»-clinical — клиническая стадия). Онкологический консилиум рекомендовал хирургическое лечение. Выполнена передняя резекция прямой кишки с D2-лимфодиссекцией. Послеоперационный период протекал без осложнений. Патоморфологическая стадия совпала с клинической. Адъювантная химиотерапия не назначалась. Пациент выписан на 10 сутки после операции с твердой уверенностью в излечении от заболевания. В рамках контрольного обследования через год выполняется видеоколоноскопия, при которой обнаруживается блюдцеобразное новообразование в дистальной трети нисходящей ободочной кишки диаметром 2 см. Гистологическое заключение – высокодифференцированная аденокарцинома. По данным КТ ОБП и ГК с внутривенным контрастированием, опухоль стадирована как cT2N0M0 I ст. Пациенту требуется повторная операция.

Где допущены ошибки и как их избежать?

В данном случае мы имеем дело с метахронным вариантом ПМРТК, так как временной интервал между верификацией двух злокачественных новообразований (ЗНО) составил более 6 мес. Остаётся загадкой, была ли опухоль в нисходящей ободочной кишке на момент выявления рака сигмовидной кишки? Учитывая невысокую скорость роста опухолей толстой кишки, приходится утвердительно ответить на этот вопрос. Возможно, год назад еще не произошла малигнизация аденомы и мы могли иметь дело еще с доброкачественным процессом. Однако, медицинская наука не терпит сослагательного наклонения.

В нашей клинке мы нередко сталкиваемся с подобными ситуациями. К нам, как правило, пациенты обращаются с данными видеоколоноскопии из других учреждений. При стенозирующих опухолях толстой кишки и отсутствии тотальной видеоколоноскопии в 100% случаев выполняется повторное эндоскопическое исследование. В большинстве случаев нашим специалистам удаётся пройти за зону сужения. При невозможности пройти область стеноза стандартным колоноскопом в ход идёт узкий эндоскоп. При неэффективности узкого эндоскопа мы рассматриваем вопрос о стентировании опухолевого стеноза или выведении колостомы с дальнейшим полным осмотром толстой кишки до радикального хирургического лечения. Существует группа пациентов, которым резекция выполняется даже без тотального осмотра толстой кишки. Такая тактика выбирается в исключительных случаях при симптомных опухолях (признаки распада опухоли, токсикоанемический синдром), когда оставление опухоли несет угрозу для жизни пациента и препятствует дальнейшему лечению. В таких случаях тотальная видеколоноскопия должна быть выполнена в кратчайшие сроки после операции.

Клинический случай №2. Выполнена тотальная видеколоноскопия, но не выполнено пальцевое исследование прямой кишки.

Пациентка Б. 73 лет обратилась к онкоколопроктологу с данными тотальной видеоколоноскопии, выполненной в одном из медицинских центров Московской области. Обнаружена опухоль печеночного изгиба ободочной кишки. Гистологическое заключение – умереннодифференцированная аденокарцинома. Пальцевое исследование прямой кишки не выполнялось. По данным КТ ОБП и ГК с внутривенным контрастированием опухоль печеночного изгиба стадирована как сT3N0M0 II St. Выполнена лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия с D2-лимфодиссекцией. Послеоперационный период протекал без осложнений. На 5 сутки после операции пациентка пожаловалась на наличие болезненного уплотнения в заднем проходе. При пальцевом исследовании прямой кишки в анальном канале на 7 часах условного циферблата определяется плотное округлое опухолевидное образование диаметром 1,5 см, слегка болезненное при пальпации. Взята биопсия, по данным которой верифицирован плоскоклеточный рак анального канала. При патоморфологическом исследовании удаленного препарата опухоль печеночного изгиба прорастает в параколическую клетчатку, среди 30 выделенных лимфатических узлов 8 поражены, патоморфологическая стадия pT3N2M0 III ст.( «р»- pathomorphological). Выбор тактики дальнейшего лечения был сложным для онкологического консилиума. С одной стороны, имелась опухоль анального канала, для лечения которой необходима дистанционная лучевая терапия. С другой стороны, пациентка нуждалась в проведении адъювантной полихимиотерапии по поводу рака печеночного изгиба ободочной кишки. Была назначена химиотерапия с учетом тропности обеих опухолей, а затем проведена радикальная лучевая терапия рака анального канала. Данная история имеет благополучный финал: рак анального канала хорошо ответил на лучевую терапию, и получен полный ответ, а рак печеночного изгиба не прогрессирует через год после операции.

Где допущены ошибки и как их избежать?

Ответ на это вопрос очевиден. Наличие тотальной колоноскопии не снимает с врача-клинициста обязанности выполнить пальцевое исследование прямой кишки при первичном осмотре. Известно, что анальный канал – наиболее трудная для эндоскопического осмотра область. Далеко не во всех клиниках России выполняется осмотр анального канала в ретрофлексии (то есть осмотр в обратном направлении после разворота колоноскопа на 180 градусов, что позволяет увидеть изменения, располагающиеся в непосредственной близости от зубчатой линии).

К тому же, опухоль анального, располагающаяся ниже зубчатой линии, может быть с трудом видна даже в ретрофлексии. Своевременно проведенное пальцевое исследование прямой кишки позволило бы верно установить диагноз уже на первичном осмотре и разработать грамотную лечебную тактику на первичном онкологическом консилиуме.

Клинический случай №3. Несвоевременная санация полипов толстой кишки.

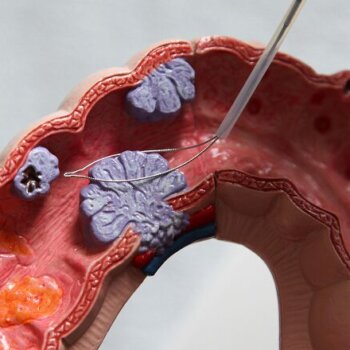

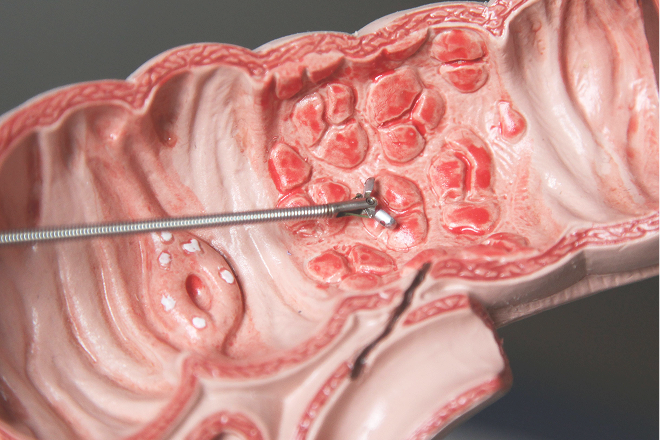

Пациент В 53 лет обратился к колопроктологу с жалобами на прожилки крови в кале. Выполнена тотальная видеоколоноскопия, при которой обнаружена плотная бугристая опухоль ректосигмоидного отдела толстой кишки, а также два полипа: один в восходящей ободочной кишке диаметром 7 мм, другой – в проксимальной трети сигмовидной кишки диаметром 8 мм. Макроскопических признаков злокачественного процесса не было. Результат гистологического исследования биоптата, полученного из опухоли – умереннодифференцированная аденокарцинома, из полипов – аденоматозные полипы с дисплазией легкой степени. Стадия опухолевого процесса по данным магнитно-резонансной томографии и КТ ОБП и ГК с внутривенным контрастированием – cT2N0M0 I ст. Пациент оперирован в объеме лапароскопически-ассистированной передней резекции прямой кишки с D3-лимфодиссекцией. Удалить полипы решено на втором этапе лечения. Патоморфологическая стадия совпала с клинической, адъювантная химиотерапия не назначалась. Через 3 месяца после операции выполняется удаление полипов ободочной кишки методом «холодной петли». Гистологическое исследование удаленных полипов: в восходящей ободочной кишке аденоматозный полип с дисплазией легкой степени, в сигмовидной кишке – на фоне тубуло-ворсинчатой аденомы имеются фокусы аденокарциномы. Оценить вовлеченность краев резекции не представляется возможным. Пациент готовится к повторному хирургическому вмешательству, так как мы не можем быть уверенными в радикальности эндоскопического вмешательства.

Где допущены ошибки и как их избежать?

В данном случае санация полипов ободочной кишки выполнена после резекции по поводу КРР, что является тактической ошибкой. Зачастую, отказ от санации полипов на первом этапе обусловлен бюрократическими и организационными проблемами, например: длинная запись на видеоколоноскопию, необходимость отдельной госпитализации для выполнения эндоскопической полипэктомии. При этом пациенту объясняется необходимость выполнения резекции по поводу рака толстой кишки первым этапом, так как это угрожает жизни, а удаление полипов – второстепенная задача. Такая тактика в корне не верна. В текущих клинических рекомендациях по лечению рака толстой кишки делается акцент на необходимости санации полипов до резекции. В описанном клиническом случае грамотная последовательность действий должна была выглядеть следующим образом. Первый этап – эндоскопическая санация полипов. При получении данных о нерадикальном удалении малигнизированного полипа сигмовидной кишки необходимо выполнить повторное эндоскопическое исследование с маркировкой места расположения полипа специальной тушью. Второй этап – передняя резекция прямой кишки с захватом маркированного участка ободочной кишки в проксимальную границу резекции. Такая тактика позволяет избежать выполнение повторных резекций при первично-множественном синхронном раке.

Анализ ошибок

Проводя анализ тактических ошибок, которые были допущены в диагностике и лечении первично-множественного колоректального рака, мы не ставили перед собой цель очернить каких-либо специалистов. В нашей клинике в период с 2018 по 2024 год прошло лечение 37 пациентов с метахронным вариантом ПМРТК и 80 пациентов с синхронным. Несмотря на, казалось бы, немалый опыт, и мы в своей практике позволяли себе недооценивать проблему ПМРТК. Каждый такой спорный момент укрепляет в нас уверенность, что тема ПМРТК крайне актуальна и заслуживает пристального внимания. Основной посыл, которая несет данная публикация в следующем. При обнаружении хотя бы одного новообразования в толстой кишке, доброкачественного или злокачественного, кишка должна быть осмотрена от анального канала до терминального отдела подвздошной кишки. Следуя этому простому правилу, мы можем уберечь пациента и себя от большого количества неприятностей.